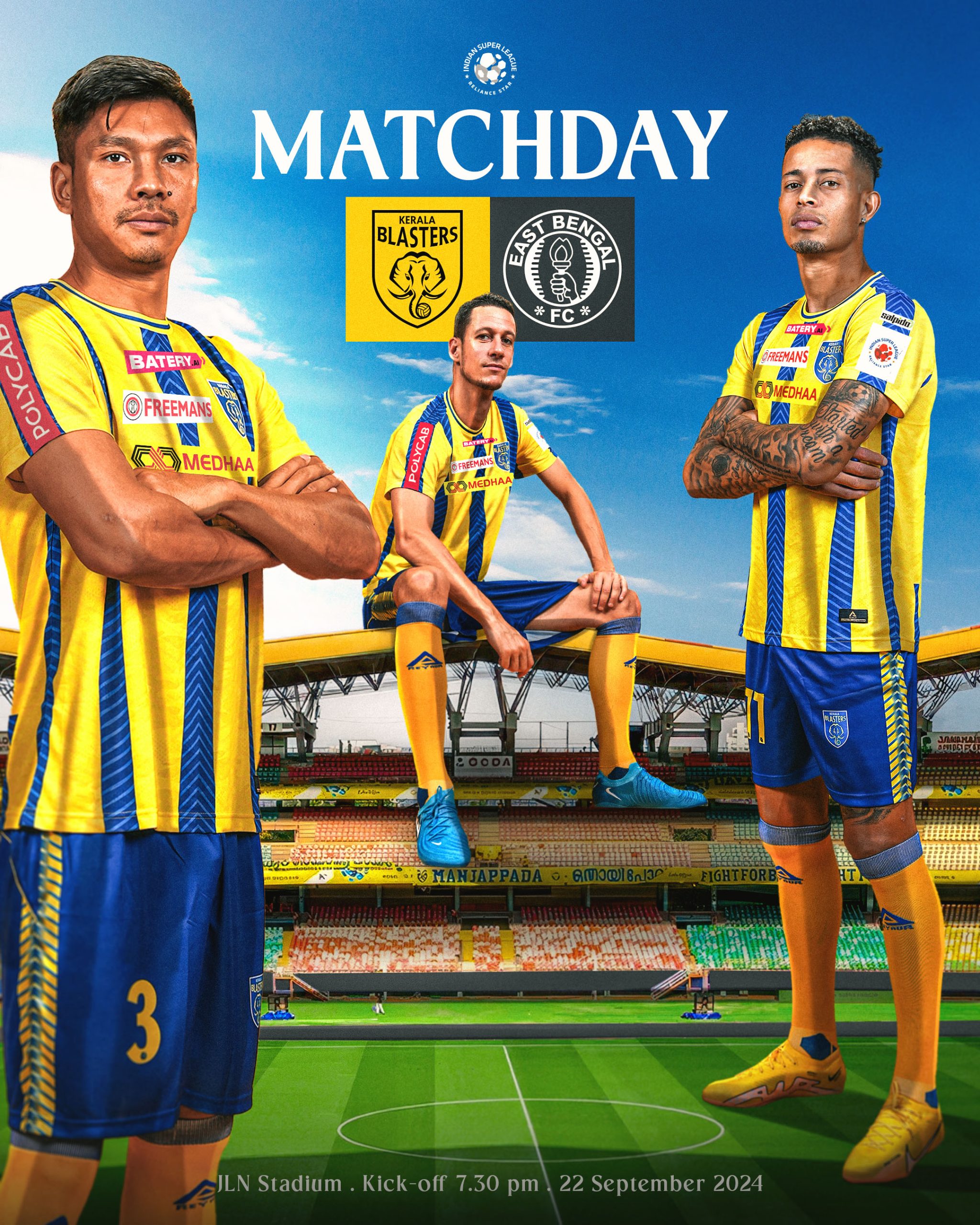

Kerala Blasters FC gear up to face East Bengal FC in what promises to be an exciting encounter at the Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi on 22nd September, Sunday at 19:30 IST. Both teams are seeking their first win of the new Indian Super League (ISL) season, with the Blasters eager to bounce back after a narrow defeat in their opening match.

Team News

Kerala Blasters FC:

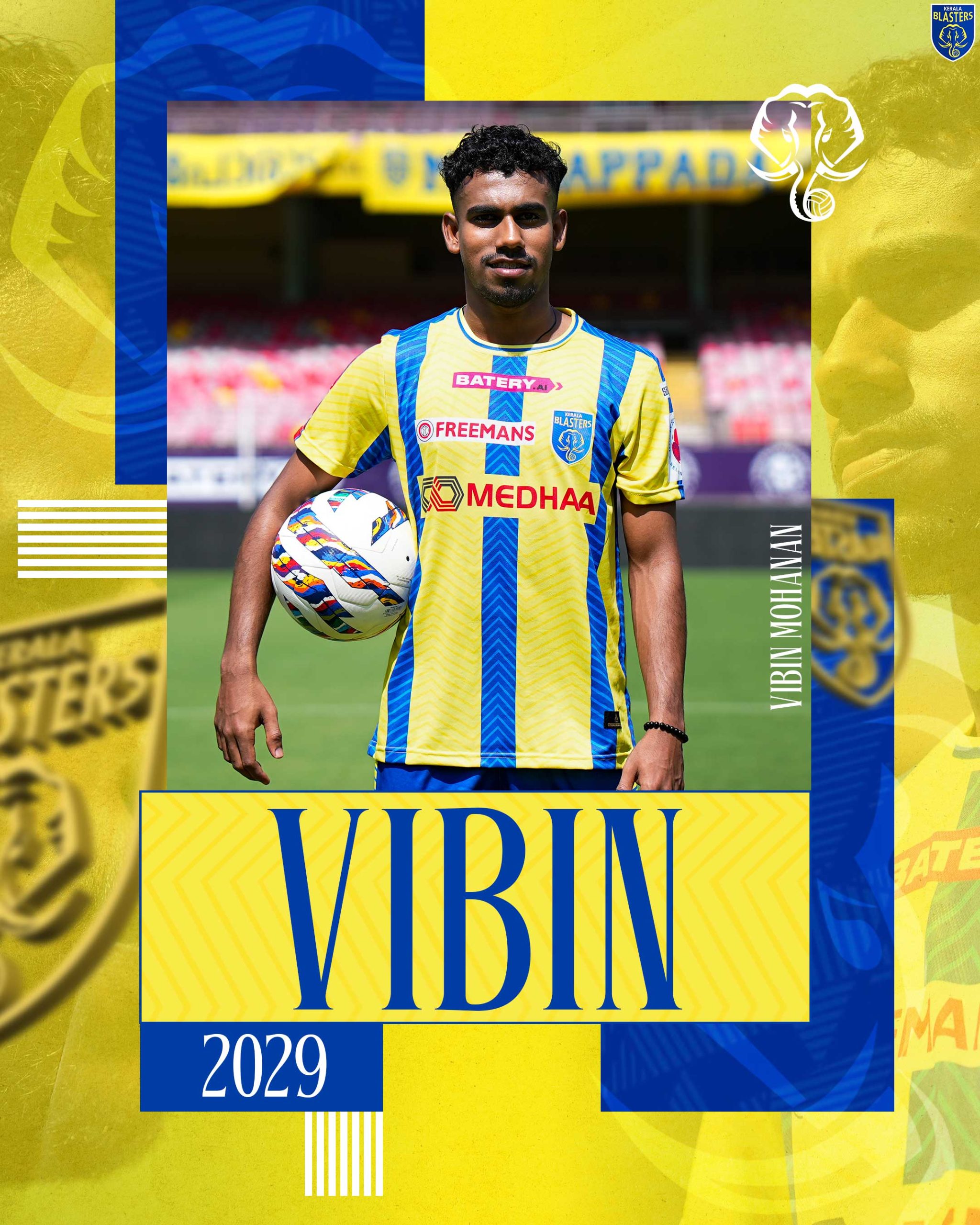

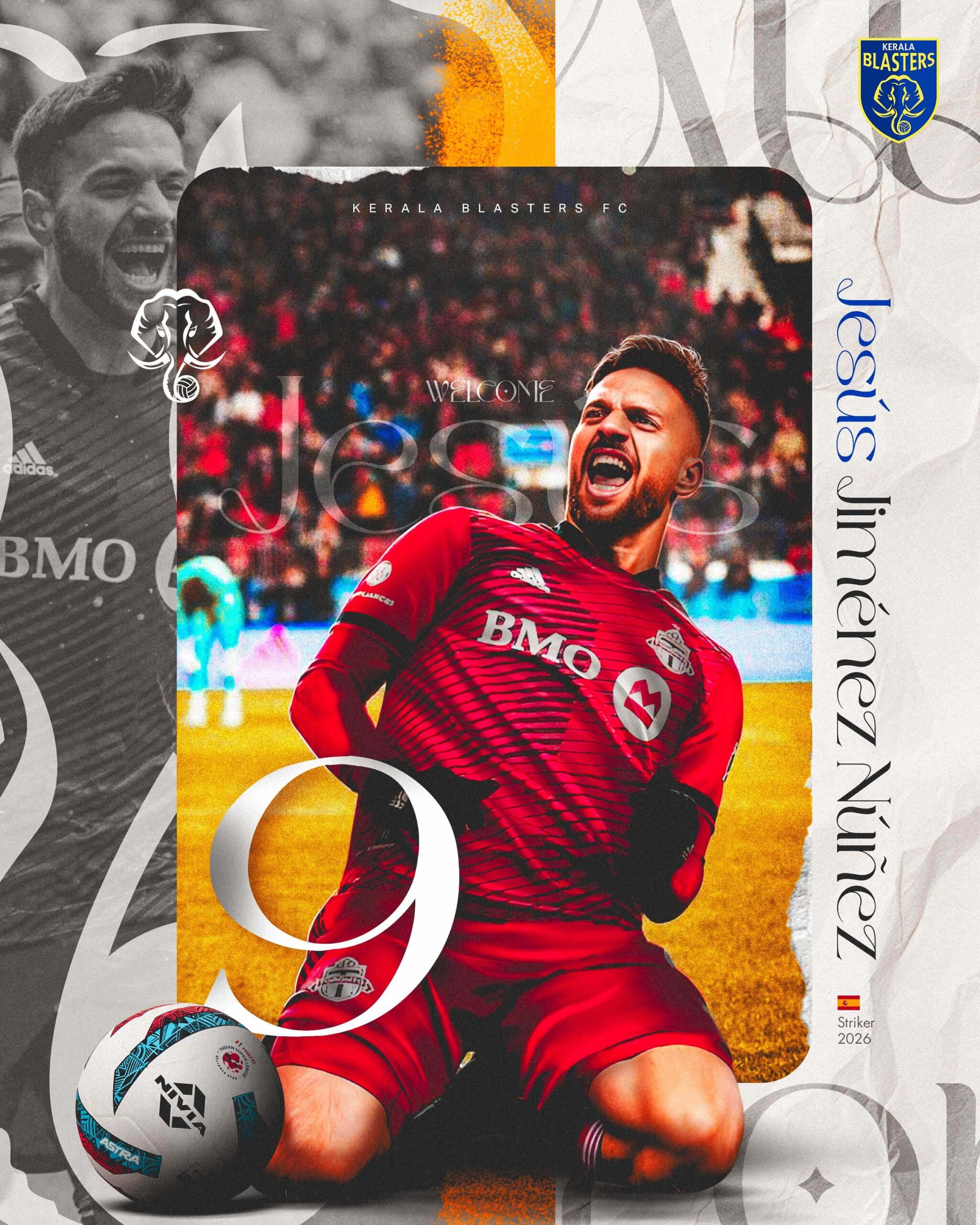

The Blasters kicked off their Indian Super League 2024 campaign with a 2-1 loss to Punjab FC in their season opener. The team showed promising signs, with striker Jesus Jimenez finding the back of the net. Key additions like Noah Sadaoui and Alexandre Coeff are expected to make an impact.

Coach Stahre will focus on tightening the defense and creating more cohesive attacking opportunities as they face a determined East Bengal side.

East Bengal FC:

East Bengal FC, under the guidance of head coach Carles Cuadrat, come into this match following a 1-0 loss in their opener against Bengaluru FC. Despite creating several chances, the Kolkata side was unable to find the back of the net.

Cuadrat has emphasized the importance of sharpness in front of goal. Key players like Cleiton Silva and Nandhakumar Sekar are expected to lead the attack against Kerala Blasters FC.

How to Watch

Catch all the action live on Sports18, JioCinema, Asianet Plus, and OneFootball at 19:30 IST. Stay tuned to Kerala Blasters’ social media platforms for live updates, behind-the-scenes content, and more.

Match Tickets

Be a part of the electric atmosphere at the Jawaharlal Nehru Stadium! Get your tickets for the Kerala Blasters FC vs East Bengal FC match here.

Let’s back the boys in yellow as they aim to secure their first win of the season!